Los cuadros del Che

Pocas semanas después de la muerte del Che en Bolivia, el editor Jorge Alvarez, entonces al frente de uno de los mejores sellos editoriales de la Argentina, les propuso a Héctor Germán Oesterheld y a Alberto Breccia que hicieran la vida de Guevara en historieta. Atento a la situación nacional, les ofreció mantenerlos en el anonimato. Oesterheld redobló la apuesta y pidió sus nombres en la tapa. Al poco tiempo, por supuesto, la edición fue secuestrada. Ahora, Vida del Che, que marcó también el deslumbrante debut de Enrique Breccia a los 22 años, llega en edición local y sin los errores que forzaron las apuradas de entonces.

Por Martín Pérez

Por Martín Pérez

Apenas tres meses. Ese fue el tiempo que hubo entre la noticia de la muerte del Che Guevara y la aparición de Vida del Che, una historieta cuyas curiosas circunstancias la convirtieron en uno de los capítulos más desconocidos de la carrera de dos mitos de la historia local del género.

Con guión de Héctor Germán Oesterheld y dibujos de Alberto Breccia y su hijo Enrique –que a los 22 años firmaba por primera vez un trabajo propio–, la historieta fue publicada por la editorial Jorge Alvarez, que por entonces publicaba los primeros volúmenes recopilatorios de Mafalda, pero también obras de Manuel Puig, David Viñas, Oscar Masotta, Bernardo Kordon y Germán Rozenmacher, entre otros. Vida del Che salió a la venta en enero de 1968, y apenas unos meses más tarde la editorial fue allanada y la edición fue secuestrada junto con los originales, que fueron destruidos. Poco antes, el diario La Nación había publicado un editorial advirtiendo sobre el peligro de la existencia de una historieta sobre un personaje revolucionario como el Che.

Cuando casi veinte años más tarde la historieta fue recuperada del olvido a todo lujo y tapa dura por la editorial española Ikusager, su reedición –de un precio prohibitivo en su momento para el mercado local– se hizo gracias a uno de aquellos ejemplares que se salvaron del secuestro, que supo guardar Alberto Breccia. Uno de los mitos de la historia de Vida del Che es que ese ejemplar había sido enterrado por Alberto para salvarlo de su destrucción, confiando en poder utilizarlo para reeditar el trabajo en tiempos mejores. En un revelador artículo firmado por Fernando Ariel García, que acompaña la flamante reedición aniversario de Vida del Che, ahora con el título de Che, vida de Ernesto Che Guevara (Doedytores), Enrique Breccia pone en duda aquella historia. “Es cierto que el libro fue secuestrado poco después de su salida, pero por Jorge Alvarez llegamos a saber que se había vendido bien y que obtuvo una buena repercusión general. Pero nadie nos persiguió ni apretó. Ningún militar apareció ni por la casa de mi padre ni por la mía”, recuerda. “Y eso de que mi padre enterró un ejemplar en su jardín es algo que desconozco. Pero aplicando el sentido común: ¿con qué fin hubiera sido necesario enterrar un único ejemplar? Fueron destruidos los originales, pero no los ejemplares que alcanzaron a venderse, que son los que se siguen utilizando para imprimir las sucesivas reediciones de la historieta. Por otro lado, nuestras vidas jamás corrieron ningún peligro, salvo el de morirnos de hambre por la miseria que cobramos por nuestro trabajo.”

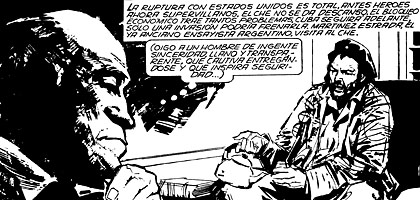

EL ENCUENTRO DEL CHE CON EZEQUIEL MARTINEZ ESTRADA, DIBUJADO POR ALBERTO BRECCIA

EL ENCUENTRO DEL CHE CON EZEQUIEL MARTINEZ ESTRADA, DIBUJADO POR ALBERTO BRECCIASegún contó el propio Oesterheld en la ineludible entrevista realizada por Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno en marzo de 1975 –reproducida en su Historia de la Historieta Argentina (1980)–, la idea de hacer Vida del Che fue de Jorge Alvarez. Pero también cuenta que, como corrían tiempos dictatoriales, Alvarez le ofreció la alternativa de no firmar la obra. “Le dije que una historia con un personaje como el Che no merece que se haga a escondidas”, explicó Oesterheld. Y agregó que le dobló la apuesta a Alvarez: “No sólo quiero firmarlo, sino que quiero mi nombre en la tapa”. En esa misma entrevista, el legendario guionista también cuenta cómo un viejo amigo periodista que en aquel entonces trabajaba para la embajada norteamericana lo llamó para decirle que le había impresionado la calidad de la historieta del Che. Y le ofrecieron hacer lo mismo con la vida de Kennedy, tentándolo con viajar a los Estados Unidos para documentarse. También agrega, casi al final de la que tal vez haya sido la última gran entrevista que dio en su vida, y aclarando que no podían incluirlo en el reportaje, que el mejor escritor argentino, en su opinión, era el Che. “Es uno de los intelectuales que más defiendo”, decía entonces Oesterheld. “El tipo más leído en Argentina y el autor más tradicional. El más comentado y el más estudiado. Claro, algunos podrán objetarme que lo que él escribió no era ficción. Sin embargo, Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura por la Historia de la Segunda Guerra Mundial. Con ese mismo criterio, el Che merece en Argentina todos los premios habidos y por haber. Su Diario del Che en Bolivia es una pieza única, todavía estamos reeditándola ¿Por qué será?”.

Al leer Vida del Che a cuarenta años de su edición original –y ochenta del nacimiento de Guevara–, es imposible no sentir la emoción de la urgencia con la que fue realizada. La muerte del Che estaba fresca, demasiado. Contó Oesterheld que originalmente la historieta estaba planeada para salir antes del fin de año. Terminó saliendo en enero, cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Sin embargo, para marzo la primera edición casi se había agotado. “Se vendió como pan fresco, era una revista chiquita, del tamaño de lo que luego sería la revista Skorpio”, cuenta Enrique Breccia, que recuerda haber guardado durante mucho tiempo alguna página del guión original de Oesterheld. “Tenía los diálogos y nada más”, explica. “Arriba de eso podías hacer lo que quisieras.” Y lo que hizo Enrique Breccia con ese guión es otra de las maravillas de recorrer nuevamente aquella historieta: porque en sus páginas se puede reconocer el nacimiento de un dibujante extraordinario.

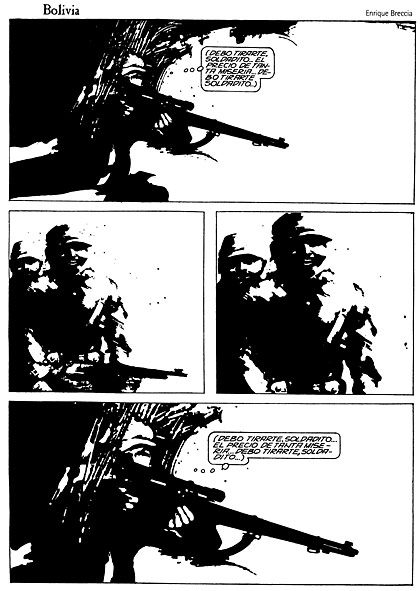

LA PAGINA INICIAL DEL LIBRO, TAL VEZ LA MAS CONOCIDA, OBRA DE ENRIQUE BRECCIA

LA PAGINA INICIAL DEL LIBRO, TAL VEZ LA MAS CONOCIDA, OBRA DE ENRIQUE BRECCIALa división de trabajo entre padre e hijo es simple: Alberto estaba a cargo del guión que recorría la historia del Che, y Enrique de su final en Bolivia. En un principio ambas historias iban a ir separadas, pero al final se decidió intercalarlas. Pero aunque trabajaron los dos en un mismo ámbito, el de la casa familiar en Haedo, cada uno de ellos trabajó solo. “No gané ni un mango con esa historieta, porque la dibujé sobre cartulina enyesada, y me pagaban por página la mitad de lo que me costaba cada hoja”, recordó Enrique en una entrevista realizada hace un par de años en su hogar de Mar del Sur. Y agregaba que lo que a Oesterheld le interesaba del Che era su faceta trágica. Sin embargo, recuerda que cuando el guionista le preguntó a él por qué iba a hacerla, Enrique contestó entonces, encarnando sus propias contradicciones de entonces, joven militante de 22 años: “La voy a hacer porque soy peronista”.

La versión definitiva

El apuro con que se editó en su momento Vida del Che hizo que su versión original contuviese varios errores, que se repitieron cuando la historieta se recuperó en la edición de Ikusager de 1987. Algunos de ellos fueron corregidos en la edición argentina de Imaginador (1997), pero la flamante edición aniversario de Doedytores es lo más cercano a una edición definitiva. Muchos de los errores son de nombres y hechos históricos, pero el primero y más famoso de todos los fallos de la edición original, según cuenta Fernando Ariel García, es uno que reconoció Alberto Breccia en el documental Breccia x cuatro (1988), de Julio Cardoso y Marcelo Schapces. Decía allí Breccia: “Me acuerdo que dejé un cuadro en blanco porque tenía que pegarle la partida de nacimiento del Che y no me llegó a tiempo, y todo el mundo creyó ver en ello una genialidad de mi parte”. En esta versión definitiva, en la primera plancha del segundo capítulo, “Ernestito”, se puede ver la partida de nacimiento que llegó por fin, cuarenta años más tarde.